「欧州大陸西端ロカ岬灯台」リスボン郊外

熱中症や水不足、豪雨での土砂崩れなど自然災害は避けることができません。

カムチャツカ半島での地震の影響から、海に近い我が地域では津波の避難警報が発令されました。隣家に避難はどうするか聞くと、別のご近所さんが『しばらく様子を見たら』と。

バラバラと人が集まってきて、てんやわんやです。みんなで声掛けしましょうと一旦引き上げると、すぐに右隣の方がこれから避難すると言いに来ました。別の男性はいざとなったら隣家の介護中の父親を車に乗せるから出られるように準備はしておいてと言っています。結局夕方には解除されて大事には至りませんでしたが、昭和の良き風情を垣間見た思いでした。一人では力の及ばないことでも力を合わせることで大きな力となるということを改めて考えさせられました。「協力」は「強力」ですね。

令和 7年上期活動の振り返り

1 月 11日(土)定期総会・新春講演会

定期総会・新春講演会は総会 70名、講演会 78名、新年会 58名の参加者がありました。

*定期総会 すべての議案は承認され、会員表彰・新編集委員の報告も行われました。

*新春講演会 講師・・・ 遠藤 ゆり子 先生

演題・・・「東北版関ヶ原の戦いと伊達政宗の母」

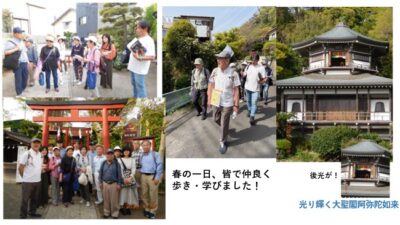

4月19日(日)春の歴史散歩 ー安養院・安国論寺から光明寺を訪ねてー

5月25日(日)日帰りバスツアー

ー「歓喜院・忍城・さきたま古墳を訪ねる旅」ー

ー旅行担当U・T・Tの独り言ー

和田竜の『のぼうの城』で著名な忍城、金錯名鉄剣で古代史ファンを驚かせた稲荷山古墳を含むさきたま古墳群については、それなりの事前知識はもっていたが、妻沼歓喜院聖天堂については、国宝とはいうものの地元の人以外にとっては、初めて見学した人がほとんどであろう。

歓喜院聖天堂、この建物は周りを取り囲む繊細な彫刻群もさることながら、最も驚いたのはこの建物のいわれ、即ち歴史である。今に残る神社・仏閣のほとんどが、創建当時の実力者によるものであるが、この聖天堂の本殿は、当初こそ地元の有力武士であった斎藤別当実盛の次男、阿請房良応の開創といわれているが、本殿の建築は江戸時代の宝暦から安永にかけ、地元の庶民・農民の浄財により44年間に渡り続けられたものという。私たちは、歴史をその時代の権力者の立場からみる場合がほとんどであるが、実は時代を動かした本当の人物は百姓(庶民・農民)であったことを改めて思い起こさせる建築物であった。その背景には、政治的・経済的・文化的に現在の私たちの予想を超える百姓層の充実があったと思われる。(S.Tさん)

『初の日帰り旅行、申込者数にドキドキでしたが、予想以上の申し込みに驚きました!

旅行の準備はほとんどT&Tのお二人に奔走していただき、旅行数日前からはお天気の心配・・・

当日朝まで荒天で、自宅から最寄り駅までの徒歩数分でズブヌレとなり、横浜駅までたどり着けるかも不安でしたが、無事皆さんと会え、バスが出発した頃から急激にお天気が回復!!(晴天の女神Kさん、さすが!)

最後の見学地、崎玉古墳群には墳頂に登れる古墳が二つあります。古墳の階段は足場が悪く急でしたが、多くの方が息を切らしながら登頂され、大きな怪我もなく(後日筋肉痛の方はいたようですが)予定通り横浜に帰って来られました。

参加者皆様のご協力のおかげです。ありがとうございました。』(M.Uさん)

「日帰りバスツアー」を終えて(バスツアー幹事のつぶやき)

このたびの「日帰りバスツアー」には多数の申し込みを頂き有難うございました。

心配していた雨も出発時刻には上がり、帰りの車の渋滞もなく予定通りに参加者全員が無事に横浜に戻りました。その後二次会に行かれた元気な方々も・・・

そうそう、今回のバスの運転手さんは昨年の静岡バスツアーの運転手さんだったとは皆さんご存じでしたか?

今回のバスツアーは 昨年の8月より計画していたもので、まず催行日と行先の候補地選び(宿泊か 日帰りか)からスタート、続いてバス会社とツアーコース及び概算予算額・募集要領等の打合せを重ねて最終の「行程スケジュール」等は今年の2月の役員会で決定、

下見は催行予定日が日曜日だったので「ツアー行程表」に合わせ会長・副会長にご同行頂き、事前に現地の状況や時間配分等を確認しました。

そして3月1日より募集を開始(期日は3月28日)した訳ですが婚活バスツアーと勘違いされたのか予想外の参加希望者数があり、期日前には定員に達し受付終了。一部の方にはご迷惑をおかけしました。

歓喜院・忍城・さきたま古墳も見所満載

高尾さんに作って頂いた「バスツアーガイド」にはありがた山です(大感謝です)。参加できなかった方もこれを一目すれば今回のバスツアーに行った気分になられると思います。

あのサイタマに国宝級の品々がこんなにもあったとは驚きでした。参加された皆さんもきっとご満足されたと思います。昼食の「うな重+握り」はボリューム感もあり美味かったと大変好評でした。帰りのバス内では瀬谷さんの定番のハーモニカ、高尾さんの深いウンチク話に大盛り上がり!

また 皆さんの「日常の健康法」の一言コメントが凄かった。

・一日一万歩くが目標? とんでもない そんなの当たり前!

・ジムやプールで日頃より体を鍛えています

・東京マラソンにエントリーしてます

・毎朝 新聞の一面をパソコンに打ち込み漢字の勉強してます

・飲みニケーションによる脳トレを常に心がけて実践してます

などなど 当会の会員の方々は強者揃いですよ。特に 長生きの秘訣は? “毎日タンメンを食すること”には 妙に納得?

時間が足りず参加者全員の方のお話が聞けず残念でした。まだ未発表の方は是非会報誌に投稿をお願いします。

さて次回のバスツアーは・・・何処へ?(M.Tさん)

6月 会報誌発行 会報「歴研よこはま88号」(6月8日(日)例会時配付)

アンケート結果より

・「歴研よこはま88号」に対する満足度は十分満足・満足という結果に。

・今回印刷会社を変更したことについては前号と大きく変わらない、明るく見やすくなった

等の意見がありました。

・会報を続けてほしい、素晴らしい内容・装丁で寄稿者や編集担当者の努力に対して感謝の

声が寄せられました。

横歴勉強会 古文書講座

*昨年好評であった古文書の勉強会を会員を対象に毎月1回、年10回開催中。

第1回 2月 8日(土) 参加者 31名 「往来物からみる江戸時代」」

第2回 3月22日(土) 参加者 29名 「江戸時代の刷物を読もう!」

第3回 4月12日(土) 参加者 28名 「鯰絵を読もう!」

第4回 5月11日(日) 参加者 30名 「宿場を行き交う人々」&

ー展示見学ー 開館30周年記念特別展「横浜の文化財 Part 1 修復」

第5回 6月15日(日) 参加者 20名 「江戸の黄表紙を読む」

第6回 7月27日(日) 参加者 23名 「 同上 ② 」

(8月 夏休み)

ー担当者コメントー

昨年度に引き続き、大人気の古文書講座。横浜市歴史博物館の仲泉先生のお話は楽しくて分かりやすいと大評判です。取り上げるテキストもバラエティに富んでいて「鯰絵」や「東海道中膝栗毛」「金々先生栄花夢」など、参加者のレベルや関心度に合わせて選んでくださるのがありがたいです。博物館の企画展示を見学し解説をしてくださる回もあり、それも魅力の一つとなっています。

古文書講座の担当をしていて、役得だなと思うのは、先生が事前にテキストデータを送ってくださるので予習ができることです。(でも実のところ、あまりできていないのですが・・・)

講座は残すところあと3回(9月・11月・12月)の予定です。今からでも参加できます。是非、一緒に楽しく古文書を勉強しましょう!(Y.Kさん)

*第7回古文書講座は9月14日(日)午後2時~4時 横浜市歴史博物館

(10月 休講)

*第8回古文書講座は11月24日(月・祝)午後2時~4時 横浜市歴史博物館

令和7年上期新入会者(1月~7月)

*8月23日(土)には上期役員会が行われる予定です。